2020年 銀賞受賞

大石 知足さん

ミスマッチさを演出したら面白いものに

2020年のジャパン・シックスシート・アワードにて銀賞を受賞された大石 知足さん。

現在はフリーランスのグラフィックデザイナーとして活動されている大石さんに、課題の選定基準や、クリエイティブの制作に至るまでの過程など、さまざまなお話を聞かせていただきました。

2020年銀賞作品|課題:羽衣あられ

なんともいえないインパクトがあって、シンプルながら、商品の良さが表現されている。完成度が高くて、一枚絵でありながら実際の漫画のプロローグのような印象で、前後のストーリーが気になるような魅力的な作品。

応募に至るまでのいきさつを教えていただけますか?

当時の勤務先の先輩コピーライターと、過去に別のコンペにも挑戦し賞を獲ったことがありました。その時の経験から、もしかしたら二人なら他のコンペでも健闘するのではないかと思い、Japan six sheet awardの挑戦に至りました。

かつての勤務先では、若手社員に広告系のコンペへの積極的な参加を促していたということもありますが、元よりそのような業務外の腕試しの場に応募することが好きでしたので、自然と今回も参加をしました。

私個人としての応募はかれこれ3度目ほどでしたが、やはり自分の表現を客観的に捉えてくれるパートナーがいたおかげで表現に磨きがかかり、今回の受賞があったかと思います。

お仕事での制作と、プライベートワークとの違いはありますか?

「お題」があるという点では、仕事での業務とプライベートワークに大きな差はないと思いますが、業務では勤め先が百貨店のハウスエージェンシーだったということもあり、絶対に外してはいけない暗黙の縛りのようなものが複数ありました。たとえばそれは、百貨店の持つ特色だったり、ターゲット層に響く表現、写真表現のニュアンスであったり、扱う文字など・・・。どの企業、どの案件にも共通して言えるとは思いますが、仕事である以上さまざまな「制約」がつきものです。

一方コンペティションは、応募に際しての全体の制約はあれど、表現に関してはむしろ革新性が求められることが多いので、仕事における業務では挑戦できないこと、活かしにくいことを積極的に活用できる良いチャンスと捉えています。自由に伸び伸びと発想ができるので、日頃のフラストレーションのようなものも解消されます。

また普段の業務の中で「制約」が多いことに慣れ、むしろそれがラクになっていまっていると、新しい発想への展開が難しいように感じます。そうなると俗に言われるような「自由がかえって辛い」状態になるのでしょう。なので、年中さまざまな企業や団体が主催しているコンペには積極的に参加することで、発想の脳が鈍化しないように意識して取り組むことが大切だと思っております。

この課題を選んだ理由をお聞かせください。

特定の課題を選んだ強い理由、というよりも、自分には縁遠すぎるもの、使う実感がない商品やサービスの課題は、自分にとっての「リアル」がないので、応募をしないことが多いです。

Japan six sheet awardや、他広告主参加のコンペでは複数課題が出ますが、私の場合、どれか一つだけの課題に取り組むということはせず、考えつきそうなものは必ず複数制作し、応募しています。単に取り組んでいるうちに、作りたいものが増えてしまうというのもありますが、コンペですので、確率を上げるために複数応募しているという側面も正直あります。

特に受賞作の「羽衣あられ」に関しては、関西地方を中心に販売していることから、口にしたことはおろか商品の存在すら知りませんでした。実際に広告主のブルボン様から20パック入りのダンボールを取り寄せて、パッケージに初めて触れ、試食しました。食べた時は、まさに受賞作で表現した女子高生のキャラのような感覚がありました。

受賞作品の着想からクリエイティブの制作に至るまでの過程をお聞かせください。

自分の癖なのかわかりませんが、ロジカルに考えたうえでお題に対して大喜利的に上手いことを返す、というより、パッと思いついたボヤボヤしたものの輪郭を徐々に埋めていく方が上手くいくことが多い気がします。現にこれまで他のコンペでも、結果を残せた作品のラフスケッチは本当に粗く朧げで頼りない感じでした。

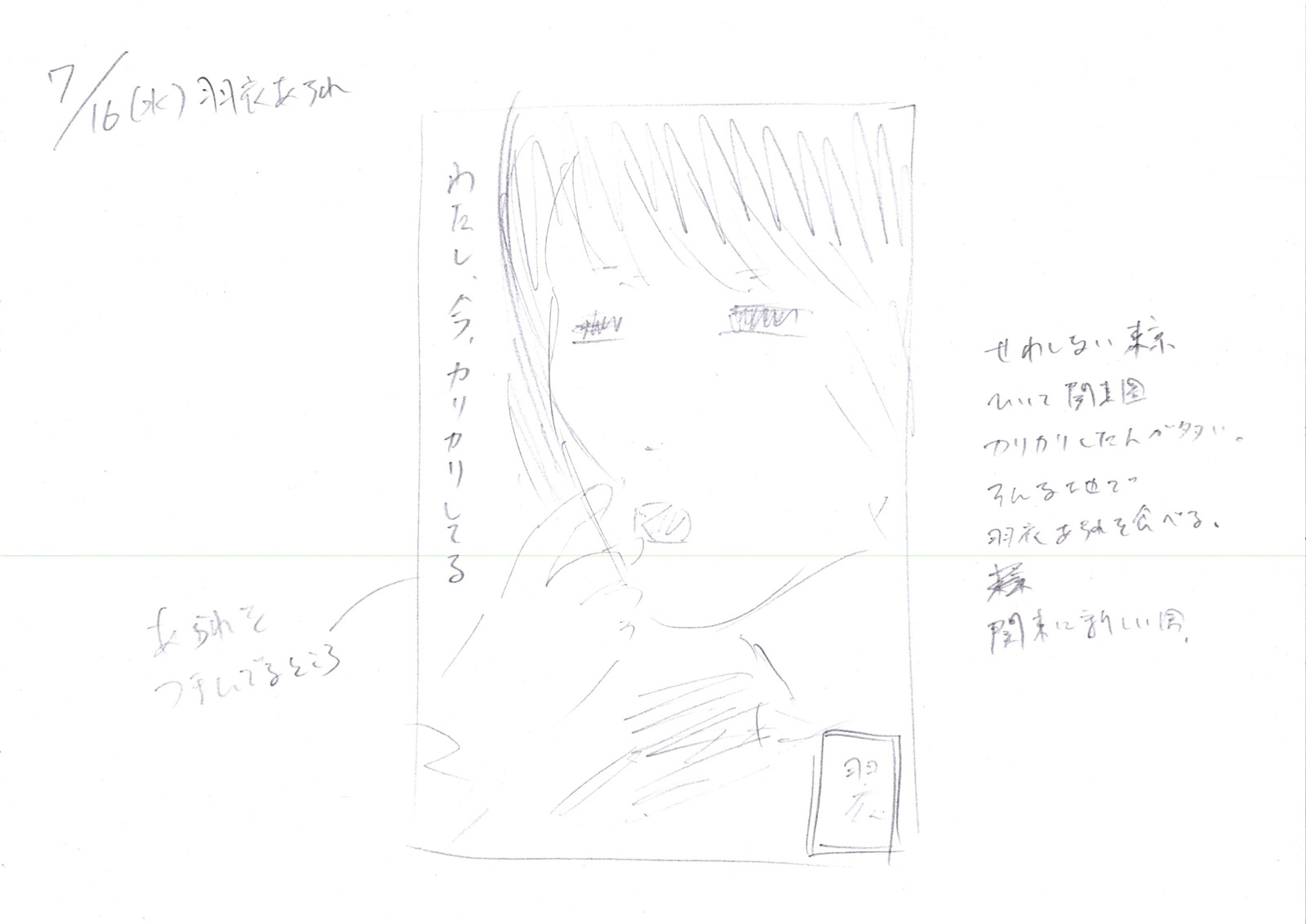

制作当時の一番初めのラフスケッチ。

今回の作品でいえば、先にも述べましたが、「羽衣あられ」という存在を知らず、コンペを通して初めて味わいました。パッケージもお菓子のフォルムもその渋めの見た目から明らかに対象が中高年といった印象を受けました。そこで、多くの流行の開拓者である女子高生という存在を掛け合わせて、ミスマッチさを演出したら面白いものになるのではと、ぼんやり考えました。この「ぼんやり」というのが肝で、決して確信めいたものはありませんでした。

漫画表現も特別新しいものではありませんが、通常の吹き出しではなく神妙なモノローグにしたことで、ミスマッチに拍車がかかったのだと思います。

絵柄も重要ですが、やはり制作者の我々は女性でも高校生でもないので、いかにして「食べた感想」のコピーライティングを研ぎ澄ますかに特に時間を割きました。

シックスシートならではというフォーマットをどのように意識されましたか?

サイズが大きいので当たり前なのですが、同じポスター表現でも特に遠くから認知できるので、ただの風景になり、溶け込んでしまうと勿体ないと思っていました。

また、通常のポスターと異なり、人によってはバスを待つ間にじっくり表現を楽しめるので、ポスターにはあまり意識されないような「読ませる」ということも表現できると思いました。

多様に変化する社会における広告の役割についてのお考えを教えてください。

また広告全般におけるメッセージはどのように変化していくでしょうか。

特にwebを通してですが、とにかく消費者の奪い合いが苛烈な印象を受けています。追跡広告こそ制限機能が導入されたりもしましたが、強制的に見せられる怒涛の量の広告は、人々がただでさえ煙たがる「広告」をさらに忌避するようになるのではないかという懸念があります。

もちろん商品やサービスを売ることは重要ですが、表現は決して押し付けがましく、下品なものであってはならないと思います。

今後の目標をお聞かせください。

今年からフリーランスのグラフィックデザイナーとして活動しており、企業・個人問わず、日々さまざまなクライアントの案件を進めています。

一つ一つの案件を丁寧に積み重ね、私が関わったことで少しでもその企業や個人様のビジネスが成長していくことが理想です。

そして、さらにその仕事が呼び水となって、他の案件にも繋がっていけばさらに素敵なことだと思います。

ありがとうございました。

大石さんのインスタグラムアカウント

@tmtrzm