ジャパン・シックスシート・アワード 審査委員長 中島 祥文さん

「抜けの良さ」活かすクリエイティブ

前年に引き続き、審査委員長の中島祥文さんに、シックスシートサイズの活かし方、昨年の応募作品、優れたクリエイティブについてまで、幅広くお話を伺いました。

シックスシートサイズを活かす

シックスシートサイズを活かす

通常、ポスターを作成する際は、大きいものでもB倍(タテ1030mm×ヨコ1456mm)のサイズまでですが、シックスシートサイズはそれよりやや大きく、それだけで世界が違って見えます。

これはデザインをする人特有の感覚かもしれませんが、無意識にB倍のサイズを最大としてとらえていることもあって、単純に大きさに比例する以上に、シックスシートサイズはフォーマットとして、抜けの良さと自由さがあります。

そのサイズには目にした人の意識に強く働きかけるインパクトがあります。

プロジェクターでシックスシートサイズを実寸で映し出すという考え方がありましたが(スペシャルコンテンツ1参照) あれはグッドアイデアです。

抜けの良さを活かすシンプルな表現

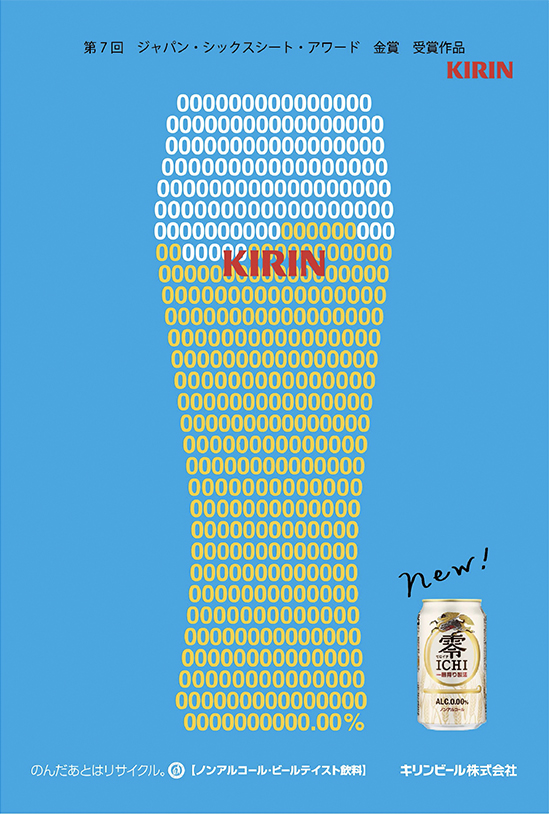

ファイナリスト以上に選ばれた作品は、どれも説明が要らないくらいに明快なアイディアのものでした。せっかく大きな面を使って表現ができても、雑多な要素の集合体では、その強さを活かすことができません。シンプルで明快なアイディアになることで、初めてシックスシートサイズの「抜けの良さ」を活かすことができます。

隈井 美歩さんの作品

コピーとビジュアルが生み出す共感性

デザインを組み立てる時、誰しも最初は論理的に、理性で作品を組み立てていきますよね。 そのときの両者はコピーとビジュアルの各要素に過ぎないのですが、そこにクリエイター本人の熱気や感性がだんだんと乗ってきます。やがてコピーは文学性を持ち、ビジュアルはアート性を帯びたものとなり、それぞれが反応を起こします。その感覚を大切にしながら作られた作品は、「共感性」を備えたものになり、人々に響く、強いものになるはずです。

前年の応募作品について

『全体の作品の質が年々上がっている』という意見もあった一方で、依然としていろいろと詰め込みすぎている作品の多さも目立ちました。「シンプルに伝えること」の大切さをさらに意識してほしいです。

また、昨年はコピーがメインの作品の応募が目立ちました。

その中で差をつけたのが、コピーとビジュアルの必然性でした。ビジュアルが変わっても、コピーが変わってもなんとなく成立するようなものではなく、コピーとグラフィックが切り離せないくらいにベストマッチした作品を期待します。